ウッドターニング作品 その70 |

旋盤と工具 | |

|

|

|

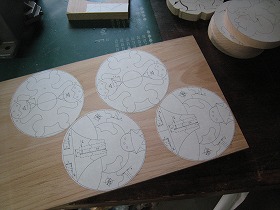

1.材料はブナ。ドラムサンダーで厚さを14mmに。 |

2.スプレー糊でデザインシートを張り付け。先ずは3段目までです。 |

|

|

|

|

3.円盤状に切り抜きます。 |

4.各パーツに切り抜きます。 |

|

|

|

|

5.4〜5段目の制作です。 |

6.5段×2セットの切り抜き完了。ここまでに2日間掛かってしまいました。 |

|

|

|

|

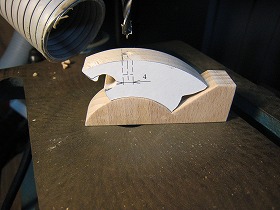

7.鯉の腹に支持棒用の穴をあけます。治具を作っておくと正確にあけることが出来るのです。 |

8.次に人形の手に穴を明ける治具を作ります。 |

|

|

|

|

9.こう云うように使って穴をあけます。治具の図面です。 |

10.鯉の「目玉制作治具」です。 |

|

|

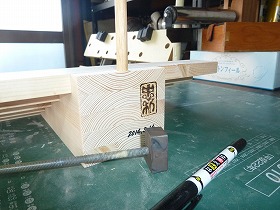

|

|

11.8mmの丸棒を差し込んで。 |

12.カットします。で、カットした目玉を隣の穴に差し込み、反対側から2.4mmのドリルで黒目部分の穴をあけます。 |

|

|

|

|

13.力士の髷は6mmの丸棒から作ります。ディスクサンダーで先端を60°に研磨。 |

14.これまた治具を使って所定の長さにカット。 |

|

|

|

|

15.デザインシートを剥がし、細かいところをサンゴペーパーで磨いて第一段階をクリアです。 |

16.次に収納箱を作ります。材料のケヤキをターニングし易いように、バンドソーで8角形に整形します。 |

|

|

|

|

17.仕上がり寸法より3mm大き目の円柱にターニング。 |

18.長い材料も作っておきます。 |

|

|

|

|

19.所定の長さに切断。 |

20.そのままチャッキングした状態で内側を挽きます。 |

|

|

|

|

21.三つ爪チャックに取替え、裏返して高台部分を削り出しますが、割れないようにホースバンドで締め付けておきます。安全第一ですからね。 |

22.外周は治具に差し込んで、テールストックで押し付けて挽きます。 |

|

|

|

|

23.蓋の部分も同じようにして仕上げます。 |

24.ツマミ部分はパドックで作ります。 |

|

|

|

|

25.三つ爪チャックに取替えて仕上げます。 |

26.深い色にしたかったので、ちゃぶ台作りで買ったワトコオイルの赤茶色を使いました。ツマミが無い方がいいかな。ここで第二段階クリア。 |

|

|

|

|

27.アクリル絵具を使って着色します。数があるので根気よくやりましょう。 |

28.箱に納めてみます。いい感じです!(^^)!。第三段階クリア! |

|

|

|

|

29.飾り壇の制作にかかります。材料は1×4材を厚さ15mmにしたものです。図面です。 |

30.台の部分が完成しました。 |

|

|

|

|

31.組み立てるとこうなります。組立手順図面です。 |

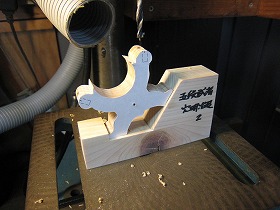

32.台の裏側には手作りの焼印を押します。これを使うのも久しぶり。 |

|

|

|

|

33.片付け易いように収納箱を作ります。材料は5.5mmのシナベニア。8mmのアラレ治具を使って溝切りです。図面です。 |

34.組み立て。べニア板は割れやすいので難儀しました。やっぱりアラレ組は無垢材がいいね。 |

|

|

|

|

35.バーナーで焼印を加熱中。 |

36.蓋の左下に押します。 |

|

|

|

|

37.箱書き。文字はアクリル塗料で、江戸勘亭流のイメージで書きました。なかなかいいね(^^)。 |

38.全てのパーツを収めるとこんな感じです。 |

|

|

||

垂れ幕は近所の手芸店で買った、100円の端切れで作りました。 |

||

|

||

手間は掛かったけど、孫たちに喜ばれて最高!(^^)!。 |

||